Услышать, чтобы остаться

Первый в крае музейный спектакль-променад (12+) представили зрителям «Мир говорящих машин» и Хабаровский музыкальный театр.

В лекционном зале МГМ необычно просторно: стулья остались только по бокам, и их всего 15. На полку с виниловыми пластинками от пола до потолка проектор направляет старые черно-белые кадры: вот пароход причаливает к берегу, а вот с него бережно начинают сгружать лошадь. Она смешно дергает копытами в воздухе, но потом все же с облегчением чувствует твердую землю. Затем в кадре появляются старые, еще грунтовые, хабаровские улицы…

В остальном пространстве остаются только ковер, на нем — табуретка, а на ней — старый дисковый телефон.

— Я же хотел позвонить маме! — вдруг звучит в тишине. — Мам, я переезжаю на Дальний Восток!

Все настоящее

Так начинается документальная постановка «Слышу дальнего вблизи», которая основана на историях дальневосточных переселенцев разных времен. Их музей «Мир говорящих машин» кропотливо собирал месяцами — получилось больше 40. Самые показательные вошли в оригинальный сценарий, который в соавторстве с режиссером Федором Шалагиным написал артист музыкального театра Сергей Буков. Ему же досталась главная роль героя-рассказчика.

Так почему же это променад? А потому что рассказчик ведет зрителя не только сквозь время, но и сквозь пространство — музейное.

— Ну что, тесно? — спрашивает он зрителей на узенькой лестнице. — Нет, друзья мои, вы даже не представляете, что такое тесно! Вот добираться до Томска железной дорогой, потом на лошадях и повозках, а потом сплавляться по Амуру на плотах целыми семьями — вот это тесно. Конечно, в источниках пишут, что переселенцев переправляли на пароме. Да если б это было так, я бы успел насладиться видами и даже черкануть пару путевых заметок. Но нас тогда хватало только на вдох и выдох…

Это не выдуманная реплика, а настоящее свидетельство. Как и уникальная история чудом попавшего на Дальний Восток циркача-звукоподражателя Федора Пильгуева, чей выразительный собачий лай зрители слушают на подлинной старинной грампластинке. Или драматичная биография летчицы Зинаиды Тоболкиной, которая пересела с самолета на танк, чтобы в Великую Отечественную войну сражаться на Дальнем Востоке вместе с братьями…

Вы знали эту шляпу?

— А джаз вас не интересует?

По залам — как по эпохам: из военных сороковых — в советские шестидесятые, а затем и восьмидесятые с девяностыми.

— Посмотрите, какие замечательные вокруг нас вещи! — восхищается актер Алексей Толстокулаков. — Но я вам честно скажу: это все не мое. Мне кое-что оставил в наследство дед Матвей, музыкант Матвей Павлович Журавлев. Знаете такого? Раньше его знали все. Его можно было увидеть в потертых джинсах, ковбойской шляпе, с гитарой или балалайкой. А еще он написал красивую песню…

— «Вдоль Амура белым парусом», — хором подхватывает аудитория.

Эти слова тоже говорятся не просто так: оказывается, Алексей был знаком с дедом Матвеем лично и в спектакле делится своими реальными воспоминаниями.

Свои роли здесь даже у вещей. Раритетные пластинки, проигрыватель «Романтика», магнитофон SONY, залитый соляркой и ради хохмы отправленный в Японию на починку, — все они, как и люди, полноценные персонажи постановки. И не только рассказывают нам о нашем прошлом, но и помогают найти ответ на сложный вопрос, который хоть раз встает, наверное, перед каждым дальневосточником: уехать или остаться? Решать это каждый должен уже сам.

Живая ткань спектакля

— Вообще-то идея пришла от наших посетителей, — признается директор МГМ Евгения Веретенникова. — Это ведь неизменная часть любой нашей экскурсии, когда люди начинают делиться семейными историями. В какой-то момент мы просто стали их фиксировать. Но это не просто эксперимент, у него прагматичные цели. У нас нет временных выставок, и мы постоянно вынуждены перепридумывать себя, чтобы люди по-новому взаимодействовали с нашей коллекцией.

Воплотить проект в жизнь помогла грантовая поддержка от Фонда Потанина. И, конечно, коллаборация с Хабаровским музыкальным театром.

— Нам хочется сказать спасибо за то, что участие в эксперименте в первую очередь предложили нам, а не другим театрам, — добавила диретор ХМТ Евгения Ремус. — Для нас это честь и радость, и мы откликнулись с огромным энтузиазмом. После пожара в театре прошел год, и сегодня мы открыты к самым разным предложениям.

Впереди следующий этап работы — адаптация постановки для незрячих и слабовидящих посетителей. А еще музей продолжает сбор историй: авторы проекта заверили, что живая ткань спектакля будет изменяться и дополняться. Свои воспоминания можно оставить в специальной форме на сайте МГМ vinyl27.com (раздел «Проекты», вкладка «Слышу дальнего вблизи»).

— «Мир говорящих машин» — единственный музыкальный музей на Дальнем Востоке, — отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук. — Здесь должен побывать каждый хабаровчанин. Сейчас администрация города выступает партнером музейного проекта «Шуми, Восток. Муралы» и продолжит поддерживать его инициативы.

Наши Медичи

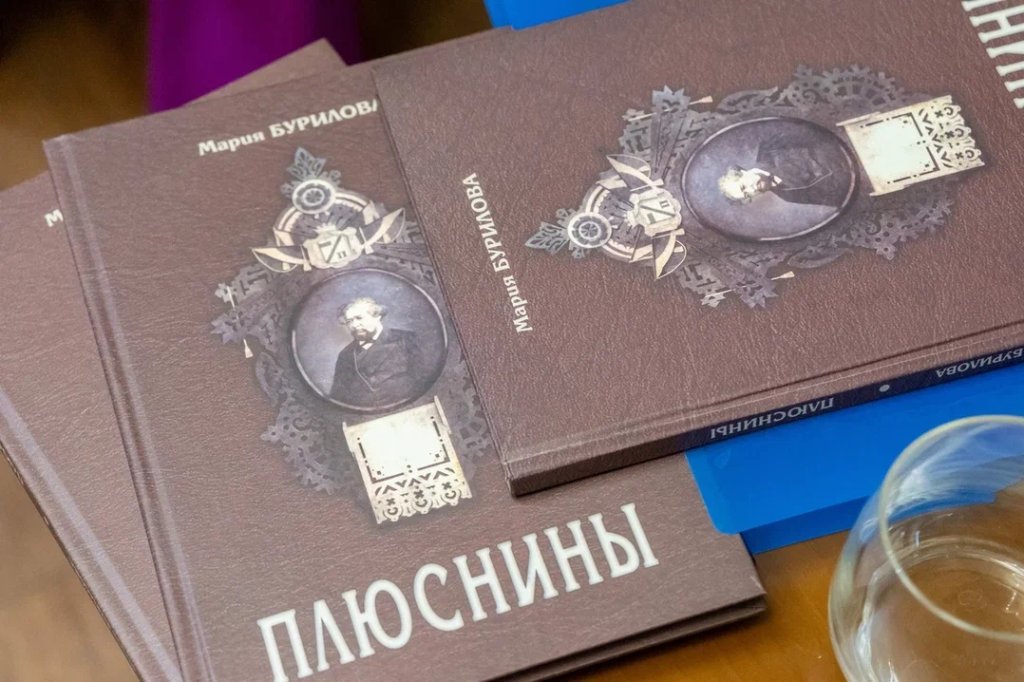

Историческая книга о купцах Плюсниных вышла в свет в краевом центре.

Ее автор, историк и краевед Мария Бурилова, прослеживает судьбу знаменитой хабаровской династии.

— Почти все, что нам дорого в нашем любимом городе, было построено благодаря их богатству, — заверяет автор.

По ее словам, первые сведения о Плюсниных встречаются еще во времена Екатерины II:

— Первое имя, которое упоминается в семейной хронике, — Нестор Плюснин. Он продвигался в Сибирь и, дойдя до Байкала, остановился. Там было основано село Батурино. Так что наши Плюснины пришли оттуда.

В Хабаровске род основал Андрей Федорович Плюснин, чье лицо смотрит на нас с обложки. Он стоял у самых истоков и еще в 1860 году открыл здесь свою торговую фирму, а вскоре вызвал к себе младшего брата Василия, откупив его от военной службы, и других родственников. Разбогатели они по-разному: кто-то получал беспроцентные ссуды на освоение Дальнего Востока, кто-то вел торговлю. Так на дальневосточной земле зародилась купеческая династия.

— Они очень много сделали для города. Если перечислять, вклад будет весьма достойным, — говорит Мария Бурилова.

Здесь можно даже провести параллель с родом Медичи во Флоренции. Именно архитектурное наследие Плюсниных делает исторический облик города уникальным. Особняк на улице Шевченко, 2, где сейчас Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии, — это дом Василия Плюснина. А великолепное здание научной библиотеки — бывший доходный дом Плюсниных.

— Я до сих пор считаю его одним из главных украшений нашего города, — замечает Мария Федоровна.

Семья хорошо служила Хабаровску. Василий Федорович основал общественный банк, вложив 25 тыс. руб. личных средств и став его первым директором.

— Меня как-то спросили, под какой процент в банке Плюсниных давали кредиты, — улыбается краевед. — Пришлось узнавать: шесть процентов. Льготные условия, можно сказать.

Его сын, Александр Васильевич Плюснин, стал последним дореволюционным городским головой.

— Был очень честным, порядочным человеком, — рассказывает краевед. — Хотя раньше его не очень любили — экскурсоводы даже рассказывали, что после революции он просто «хлопнул дверью». А это неправда: он ушел красиво, пожелав коллективу самого хорошего и предложив себе замену.

Революцию и крах старого мира Александр Васильевич так и не перенес — умер в 1921-м. Его брат, Петр Васильевич, талантливый финансист, сначала даже работал при новой власти, но в 1930-х был уволен, выселен из Хабаровска и отправлен в Новосибирск. Трагический случай — авария поезда — привел к тому, что всех спецпоселенцев, включая Петра Васильевича, расстреляли.

Больше 16 лет Мария Федоровна изучала историю этой фамилии. И говорит, что раньше в Хабаровске о них практически не знали:

— Моя работа началась с того, что я показывала свой отдел в музее коллеге из Москвы. И она удивилась: «А почему нет фамилий людей, которые все у вас построили?»

С тех пор Мария Федоровна по крупицам собирала информацию, завела картотеку, работала в архивах. Познакомилась и подружилась с потомком Плюсниных в четвертом поколении — Ксенией Фоминичной Березовской.

Книга дождалась своего воплощения не сразу — помог проект «Бери ресурс». Он нашел для Марии Федоровны и ее детища меценатов — средства на издание выделили девелопер Денис Грось и члены регионального отделения сообщества «Деловая Россия».

Теперь исследование о Плюсниных можно купить в сувенирном магазине Гродековского музея и «Книжном мире».

Оба значимы

Два проекта Гродековского музея стали лауреатами премии им. Забелина.

Это награда Российской академии наук за исследования, проведенные сотрудниками российских музеев.

Работам хабаровчан досталось сразу два третьих места в конкурсе. Эксперты отметили каталог фотодокументальных материалов периода Первой мировой войны из фондов музея (его подготовил Алексей Шестаков) и каталог коллекции полотенец восточных славян: русских, украинцев и белорусов, который составила Валентина Редчун.

— Это очень разные темы, но обе чрезвычайно важны и актуальны, — отметили в музее.

Диалог через века

Новый спектакль «Лицей. Девятый выпуск» представил Хабаровский ТЮЗ.

Он создан режиссером Оксаной Погребняк по пьесе современного драматурга Елены Исаевой в рамках программы «Развитие театрального искусства на Дальнем Востоке. Поддержка молодых режиссеров».

— Мы поставили перед собой цель создать и показать живой диалог между студентами царскосельского лицея прошлого и молодыми людьми нашего времени, — поделился заместитель директора театра Виталий Федоров. — Несмотря на разницу поколений, ценности, общие для всех времен, остаются неизменными: это искренняя любовь, верная дружба, неприятие предательства и свобода самовыражения.

Подчеркнуть современность спектакля помогли современные технологии: на сцене использовались экраны и видеотрансляции.

Наш телеграм-канал

@khabvesti (16+)

Главная

Главная